一、安全漏洞頻發,打破行業安全幻覺

Bybit 被盜 14 億美元、Infini 被盜 5000 萬美元,接連發生的大規模黑客攻擊暴露了行業安全的脆弱性。

交易所、錢包提供方、行業監管均需對安全負責,但目前行業缺乏統一的安全標準。

冷錢包并非絕對安全,安全漏洞往往來自人為操作和系統權限管理的疏忽。

二、市場情緒劇烈波動,行業自救與監管反應滯后

?Bybit 事件后,市場恐慌加劇,但機構資金迅速流入 40 億美元,顯示行業韌性。

監管機構(如美國 FBI)雖未第一時間介入,但已開始調查,并呼吁全球交易所協助凍結黑客資金。

?歐盟、新加坡等地的成熟監管框架可能促使行業加強安全標準,美國或將加速反洗錢與 KYC 監管立法。

三、投資者應采取反脆弱策略,提升自身安全意識

選擇合規、透明的平臺,關注團隊背景、儲備證明、過往安全記錄等因素。

分散投資與風險管理,降低單點故障帶來的整體損失,結合中心化交易所、DeFi 協議、硬件錢包等多元存儲方式。

優化個人安全操作,采用多重簽名、冷熱錢包隔離、權限管理等措施,減少人為操作風險。

危機中尋找機遇,在行業安全標準化、機構化加速過程中,合理布局資產,規避短期損失,把握長期收益。

四、行業趨勢:加密市場正在步入機構化時代

盡管短期內市場情緒低迷,但監管加強、安全技術革新、合規化進程加快,將推動市場走向成熟。

具備反脆弱思維的投資者將在動蕩中獲得先機,借鑒“反脆弱”理念,調整策略以適應市場變化。

從Bybit超14億美元巨額被盜過去僅僅不到兩天,位于香港的金融支付平臺Infini再次被盜接近5000萬美金。一時之間,在風聲鶴唳的市場中,投資者的情緒再次被悲觀籠罩。盡管歷史上并不乏諸多被盜事件,但如此接二連三的巨額被盜,還是給本就脆弱的市場蒙上了一層陰影。由此引發的思考則是:作為投資者如何看待行業接二連三的被盜事件,以及應該如何積極調整策略,在行業悲觀時,仍舊敢于樂觀前行。

關于歷史上單一最大金額的Bybit被盜事件,市場上已有諸多角度和不同維度的分析,(4 Alpha也已在第一時間就事件內容進行了跟進),然而在行業尚未完全平息對此事的恐慌之時,Infini再次被盜接近5000萬美金。

盡管如同Bybit一樣,Infini第一時間宣稱全額賠付,但這一切并未曾讓市場的擔憂有所減弱,人們不由得反思,在歷史上多次被盜事件的先例之下,為什么行業巨頭的安全防線仍舊會被攻破。如果進一步剖析發現,這些被盜事件的發生,牽涉的不僅僅是項目/交易所自身安全系統的漏洞,它更涉及到區塊鏈行業的監管、統一的安全標準建設等一系列的問題。

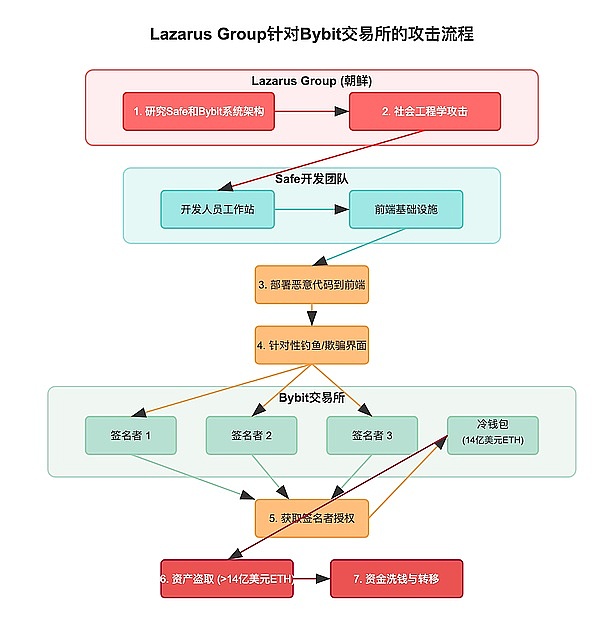

1、bybit事件的主要攻擊流程和原因

針對Bybit的被盜,多個行業安全組織已經確認,黑客主要是來自臭名昭著的朝鮮黑客組織Lazarus Group,根據2月26日的最新調查結果,該組織通過社會工程學或其它手段入侵了Safe開發人員的一臺機器,并獲得了前端基礎設施的訪問權限,并以此部署惡意代碼,欺騙了bybit三個簽名者,實現精準打擊,成功盜取了Bybit冷錢包(Safe團隊產品)里超過14億美元的以太坊資產。Infini被盜事件已經基本明確的是,由于內部工程師的系統權限被惡意利用,進而被盜,黑客手法與Bybit事件近乎一致。

圖表:Bybit交易所攻擊流程

制圖:4 Alpha Group制作

在Bybit事件中,盡管Safe團隊第一時間給出了調查和解釋報告,但包括幣安前CEO CZ在內的多數行業人士,對Safe安全團隊的申明多有不滿,尤其是對具體的入侵方式并沒有詳細的報告,從攻擊入口而言,作為錢包提供方的Safe團隊理應承擔主要的責任,其開發流程到基礎設施安全性都存在不足,但類似事件是否僅僅是錢包提供方的全部責任,則需要更進一步的探討和思考。

2、 冷錢包被盜,凸顯的行業的安全共識尚未統一

無論是Bybit還是Infini被盜,對整個行業有點警示:一是不應過度依賴技術帶來的安全幻象,任何技術都有被攻破的可能;二是忽略人為的安全防線將帶來致命的后果。

冷錢包長期被視為加密資產的“終極保險箱”,但Bybit事件打破了這一幻覺。冷錢包本身并未被直接攻破,而是通過前端操控被繞過,這暴露了依賴單一技術方案的脆弱性。更深層次的問題在于,行業缺乏統一的安全標準和共識。無論是交易所還是項目方,往往基于自身理解構建防護體系,而非遵循通用的最佳實踐。例如,Bybit未對冷錢包操作設置二次審查機制,Safe未嚴格隔離開發權限,這些人為疏忽為黑客提供了可乘之機。

此外,資產托管、保險機制及安全審計在行業內仍未形成系統性規范。歷史上,從Mt.Gox到Binance的多次被盜事件表明,盡管技術在進步,但系統性對抗黑客的能力提升有限。究其原因,監管環境的碎片化導致投資者保護和安全標準難以統一,各平臺間的安全水平參差不齊。這種現狀下,巨額資產集中在少數協議或平臺,反而成為黑客的首要目標。

在Bybit大額被盜后,CEO第一時間快速直播公開相關情況,并且沒有暫停提幣,在提幣高峰后的12小時后,整個系統恢復正常,但在這個過程中,行業出現了巨大的波動,同時從市場參與者、行業監管各自都有所反應。

1、行業的自救與韌性

在Bybit事件發生后,多個行業機構伸出了援手,以幫助交易所度過難關,12個小時內凈流入超40億美元,體現出行業危機反應的成熟度在持續提升,尤其是在事件發生后的四小時內,(如Elliptic、Chainalysis)在4小時內確認攻擊源自Lazarus Group,并協助追蹤資金流向。

需要關注的是用戶端的反應卻呈現兩極分化。盡管Bybit承諾全額賠償,提幣量仍一度激增,鏈上數據顯示穩定幣轉賬量快速上升,資金大量流入DeFi協議。這表明,即便是行業前三的交易所,在巨額黑客事件面前,用戶仍傾向于“用腳投票”,優先選擇自保而非信任平臺承諾。市場恐慌貪婪指數單日跌至極度恐慌水平,凸顯了信心恢復的難度。

Infini事件后,行業反應類似。盡管其規模較小,但接連發生的攻擊加劇了市場的不安情緒。項目方和安全公司開始呼吁加強權限管理和第三方審計,部分機構甚至提議建立行業互助基金,以應對類似危機,這些行業的真實狀況表明了,整個行業的用戶信任度比較脆弱,更加凸顯監管合規加速推進的迫切。

2、監管并沒有第一時間介入,但對監管態度可能存在影響

在兩起事件背后,更多的看到行業的行動,全球各地監管并沒有在第一時間有所發聲,但這不表明對監管毫無影響。就在本周四,美國FBI已經介入了對Bybit被盜的案件調查,并且呼吁全球的交易所協助凍結朝鮮黑客組織的相關資產。

在歐盟、新加坡等已經有相對成熟監管體系,此次事件有可能會進一步強化監管對合規框架的執行力度。對于美國而言,我們預計此次事件或許會讓監管部門進一步思考對加密平臺反洗錢以及相關KYC的要求,盡管特朗普總統承諾打造“加密之都”,但從SEC此前的監管立場來看,“技術中立”和”投資者保護”是監管的重要依據和原則,這在一定程度上,可能會促使監管立法加速,加快行業整個安全標準化建設的進程。

從用戶在安全上的“用腳投票”,到監管的發聲的滯后,都揭示出整個加密行業仍舊處在安全失范的境況中,但在全球監管立法推進、合規化進程加速中,加密行業越來越成熟和走向主流則稱為必然。這意味著,對投資者而言,在當前的行業中,任何時候都不應忽略投資風險和資產安全。

作為一家負責任的資管機構,面對Bybit和Infini接連發生的巨額黑客事件,我們始終堅信,安全與合規不僅是機構運行的第一保障,更是保護客戶資產的最高優先級。這些事件不僅敲響了行業警鐘,也為投資者提供了重新審視策略的契機。

在動蕩的市場環境中,我們建議投資者從“被動恐慌”轉向“主動反脆弱”,以更具韌性的思維應對不確定性。以下是我們基于多年經驗與專業洞察提出的具體建議:

1. 選擇合規、透明的平臺,但更需關注團隊專業度與行業聲譽

在選擇投資平臺時,合規性與透明度是基本門檻,但這遠不足以應對日益復雜的風險環境。我們建議投資者深入評估平臺的團隊專業度與行業聲譽,這往往是其長期可靠性的關鍵指標。一個具備豐富金融背景、技術專長及危機應對能力的團隊,能在關鍵時刻展現出更強的應變力與責任感。例如,作為資管機構,我們在篩選策略合作對象時,會全方位考察其平臺,包括但不限于儲備證明,審計報告、過往危機應對情況等,以確保客戶每一筆資產托付都經得起時間檢驗。投資者亦可借鑒這一標準,選擇那些在危機中展現擔當、在合規中保持透明的平臺。

2. 提升自我安全意識,分散風險,降低單點故障帶來的整體損失

技術漏洞與人為疏忽是本次黑客事件的核心教訓,這提醒投資者必須主動提升安全意識,而非完全依賴平臺承諾。冷錢包雖非萬能,但仍是個人資產保護的有效工具,配合定期檢查權限設置與避免未知來源的鏈接,能顯著降低被攻擊的風險。同時,分散投資是抵御單點故障的有效策略。我們建議投資者將資產分配于多類平臺(如中心化交易所、DeFi協議及硬件錢包),并跨地域、跨資產類別進行配置。

3. 嚴格遵守安全操作要求,持續優化安全防護措施

安全不僅是技術問題,更是流程與紀律的體現。作為資管機構,我們在日常運營中嚴格執行多重簽名、冷熱錢包隔離及權限分層管理,并定期審計,以確保防護措施與時俱進。投資者同樣應將安全操作視為常態,面對黑客技術的不斷進化,防護措施需持續優化。我們建議投資者關注行業動態,學習最新的安全最佳實踐,并在資產規模較大時引入專業托管服務或保險機制,進一步筑牢防線。這種從被動防御到主動優化的轉變,是實現“反脆弱”的關鍵一步。

4. 行業正在快速步入機構時代,在危機中尋找機遇

盡管在短期內,市場情緒因黑客事件、外部宏觀因素而低迷,但我們認為,危機往往是行業自我修復與升級的催化劑。監管的加強、安全技術的革新以及去中心化解決方案的普及,都將為合規平臺與項目帶來長期利好。投資者可趁市場恐慌時,審慎布局資產配置,尋找穩定性和收益匹配最大的投資。

我們的投資策略始終圍繞這一原則,通過多策略的資產管理方案,為客戶在動蕩中捕捉超額回報,同時以安全與合規為底線,確保每一份收益都經得起風險考驗。

借鑒納西姆·塔勒布的“反脆弱”理念,我們也鼓勵投資者將危機視為優化策略的契機,而非單純的威脅。例如,在市場極度恐慌時低位建倉優質資產,或選擇相對穩健的量化套利策略,這樣的主動適應能力,不僅能幫助投資者在短期內規避損失,更能使其在行業復蘇時占據先機。